DISCO Story

- 第1話

- 第2話

- 第3話

- 第4話

- 第5話

- 第6話

起業の原点に「ものづくりへの

情熱

」あり。

砥石から万年筆のペン先に見た未来

1937年(昭和12年)、広島県呉市。軍艦や兵器の開発を行う呉海軍工廠の周辺には、工業用砥石のメーカーがひしめいていました。満州から故郷へ帰ってきた関家三男はこれに目をつけ「第一製砥所」を設立します。しかし後発メーカーである第一製砥所にとって、海軍工廠からの受注は思うようにはいかず、営業へ出た大阪では厳しい値下げ要求の連続。「これではやっていけない」そう思った三男は、東京神田に事務所を構え、たった一人で民間企業への売り込みを始めました。創業4年目、最初の転機でした。

第二の転機は、1941年、東京進出の翌年に訪れました。小物の研削・研磨用砥石を製造する会社を買収したのです。この買収を弾みに、精密砥石に力を入れるようになり、新製法のレジノイド砥石の製造に成功。この製法は、砥石を薄くでき、精密切断加工を可能にするものでした。

戦後復興期。開発した1.2ミリメートル厚の高精度レジノイド砥石は、住宅ブームの後押しもあり、家庭用の積算電力計に内蔵された磁石の先端を研削する用途で広く使われました。この実績を買われ、1956年には大手万年筆メーカーのリクエストで万年筆のペン先を切り割るための厚さ0.14ミリメートルの極薄砥石を開発。100%のシェアを獲得したのです。万年筆用に開発した極薄砥石は、その後、0.1ミリメートルまで薄くなり、電子部品加工に用途が拡大していきました。

そして、1967年、ひとりの営業マンが次の転機をもたらします。「万年筆ペン先砥石の半分の70マイクロメートル(0.07ミリメートル)の砥石を作れば、半導体の切断に使用できる」という情報を得たのです。一年後、ついに、厚さ40マイクロメートルの超極薄レジノイド切断砥石「ミクロンカット」の開発に成功。半導体の世界と社業の未来に向けて高々と帆を揚げたのです。

新社名「DISCO」で世界一へ!

砥石メーカー、自前で半導体製造装置を作り出す

ディスコの前身である第一製砥所は、1968年に厚さ40マイクロメートルの超極薄砥石「ミクロンカット」を開発し、翌年の日刊工業新聞社「十大新製品賞」を受賞。世に広くその名を知られるようになりました。

海外進出への転機は意外なところからやってきます。この受賞の後、ニュースを見た日系米国人から、「半導体を加工するのに面白い。米国で有望な商品となるからパートナーシップを結び販売してみないか」との誘いを受けました。

現地での会社設立に際しては、第一製砥所が発音しにくいので米国で流行していた社名の短縮化を取り入れ、英文名Dai-Ichi Seitosho CO., Ltd.の頭文字をとって「DISCO」と命名。1969年12月、DISCO ABRASIVESYSTEM,INC.が米国で発足し、初めての海外進出を果たしたのです。

そんな中、大きな壁が立ち現れました。当時の第一製砥所は研削砥石の専業メーカーであり、実験機製作は外部協力会社と共に行っていたものの、本格的な装置開発となると工作機械メーカーは取り合ってくれません。

「いいもの(砥石)ができたのに、その性能を発揮しきれる機械が世の中にない。しかし、目の前にビジネスチャンスがある・・・。もうウチでやるしかない。機械をつくろう!」たった一人のプロジェクトがガレージでスタートしました。

機械装置の設計・製造の経験が全くない中、メンバーは4人に増え、試行錯誤を繰り返し、ミクロンカット開発から7年後の1975年、現在のダイシングソーの原型である「DAD-2H」がとうとう完成しました。そして、その年のシリコンバレーで開かれたセミコン・ウェスト出展にこぎつけます。

DAD-2Hは会期中、不眠不休でシリコンウェーハを切断するというデモ運転を続け、「止まらない装置」として驚異と絶賛の旋風を巻き起こし、500件を超える商談につながりました。

2年後の1977年、本社も株式会社ディスコと社名変更し、先端半導体装置産業の担い手として、新たな一歩を踏み出しました。

シリコンサイクルに負けるな!

順調な業績拡大の光と影。

1975年のセミコンウエストでの成功の後、現在のダイシングソーの原型である「DAD-2H」はその頑丈さと高い性能が評判を呼び、世界中の半導体メーカから次々と注文が入るようになりました。当時はテレビや、家電製品などの機能が向上し始め、これに伴って半導体の需要が急速に増加した時期であり、需要に供給が追いつかないほどディスコの装置が引く手あまたとなったのです。これに対応すべく、ディスコは海外での販売・サービス拠点を次々と立ち上げていきます。

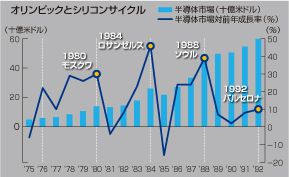

その頃、世界規模で半導体市場に不思議な現象が起きていました。オリンピックが開催される年の前後にピークを迎えた需要が、その後一気に落ち込み、また4年後を目処に上昇するという「シリコンサイクル」です。しかし、ディスコはこの環境をものともせず、1985年には売上高が10年前のなんと10倍にまで達し、順調に業績を拡大していきました。これは、既存の技術に甘んじることなく、顧客のニーズに合わせて次々と既存技術に改良を加えて製品化していっただけでなく、アフターサービスを他社に先駆けてグローバルレベルで実践してきたことも大きな理由です。

ディスコはフィールドをさらに広げようと考え、1983年にヨーロッパの企業と提携して、半導体製造の一工程である縦型酸化・拡散装置の開発に乗り出します。この分野は砥石の技術をベースに成長してきたディスコにとっては未開拓の分野です。

それでも当時、機械装置ビジネスの成功体験をもとにディスコは、既存の事業を拡大しながらもこの分野の開発を続けます。しかし1986年にはこの開発投資の負担もあって業績が著しく悪化。初めてシリコンサイクルの「谷」を味わうこととなります。一時的に業績は回復しますが、やはりシリコンサイクルの波には勝てず、とうとう1992年には創業以来初の6億円もの経常損失を計上し、この事業からの撤退を決断しました。

さらに、新規分野への挑戦は思わぬ苦悩を生みました。限られた人的資源を新規分野へ投入し続けた結果、半導体切断装置は競合企業の台頭もあり、その競争力にかげりが出始めたのです。崖っぷちから這い上がるための唯一の方法は、競争力のある装置の市場投入です。

半導体切断装置の成功、新規分野への参入、1989年の株式店頭公開。傍目には順風に見える中にも光と影があったのです。

新規分野からの撤退決断を下す少し前、決して失敗の許されない開発プロジェクトがスタートしました。

”Xプロジェクト”を実行せよ

社運を賭けた奇跡が起きるまで

1991年、業績は好調ながら、少しずつ暗い影がディスコを覆っていました。営業本部長の溝呂木斉常務(当時、現会長)はダイサ(精密切断装置)の製品競争力がなくじりじりとシェアが低下している、と営業の最前線で感じていました。そして、もう一人、社長の甥である関家一馬はソフトエンジニアとしてダイサ用画像処理装置の開発をしながらも、「自社のダイサは他社機に比べ競争力が無い」と強い危機感を持ち、ニーズに合った装置開発を提案するため、溝呂木に直談判を行いました。

そして、1992年1月1日に辞令が発表されます。『Xプロジェクト』プロジェクトの目的は「年末のセミコンジャパン92で発表できるよう新機種開発を行うこと。」入社3年目の関家をリーダーに、平均年齢25歳のプロジェクトメンバーが専任で装置開発を行うことになったのです。

この年、シリコンサイクルの不況期も重なり、会社はリストラ策を断行しました。管理職以上の賃金カット、残業規制、早期退職制の導入、そして新規事業である縦型拡散炉事業からの撤退。1992年度は、創業以来2度目の赤字決算となりました。そんな中、Xプロジェクトのメンバーは高いモチベーションを持ち一体となって、目の前の仕事に集中して取り組みます。

プロジェクトでは、これまでにはない徹底した小型化と低コスト化が追求されました。既存のセミオートダイサの幅は850mmでしたが、DAD320は業界最小の横幅500mmに抑えられました。また、ダイサのあるべき姿を徹底的に考えることによって、あらゆる部位の設計を根本的に見直し、基本性能を向上しつつ部品点数の大幅削減を実現しました。さらにそれまであまり行われてこなかった機種間の部品の共通化を進めました。プロジェクトメンバーは、連日連夜2時3時、土日返上で奮闘し、3割以上のコストダウンに成功しました。

12月2日。フルオートダイサDFD620/DFD640、そして10台のセミオートダイサDAD320がずらりと並びセミコンのブースを飾りました。若いチームは一年間という短期間で画期的な装置開発を成し遂げたのです。

その後、市場投入された新製品は顧客のニーズに合致し、1993年度の業績は黒字に転換。Xプロジェクトは、その後も複数の装置を生み出しただけでなく、開発期間・コストなどを含め、ディスコにおけるそれまでの仕事のやり方を大きく変えることになったのです。この成功体験は社内に語り継がれ、その後のディスコの成長の上で大きな転換点となりました。

DISCO VALUES 誕生!

Xプロジェクトの生み出した新型装置は順調に販売を重ね、ディスコの業績はパソコンブームに沸く半導体・電子部品業界の驚異的な伸びに支えられ、拡大が続きました。その一方で、社長の関家憲一(現名誉会長)は明確で合理的な経営ビジョン、社員のエネルギーを一つにする企業文化の必要性を強く感じていました。

これまでの成長は、1970年代に装置開発に乗り出した時のような「何でもやってやろう」というチャレンジ精神あふれる企業文化に支えられたものでした。しかし、縦型拡散炉事業への進出などによる規模の拡大に伴い、中間管理職層を外部から多く招聘するうち、様々な価値観が輻輳するようになっていました。

ビジョンをどのようにつくるのか、空転の時間が過ぎていきました。そして、経営陣は経営基盤構築の専門機関(GrayInstitute of Management)とともに、経営ビジョンとその実現の基礎となる企業文化について、協働で研究することにしたのです。

1995年12月20日。10名の役員をメンバーとするDISCO FUTURE PROJECT-αがスタートしました。まず、経営基盤全体のフレームを再確認し、結果ビジョンに優先する領域の「企業としての価値観」(これは企業文化の核ともなる)を明確にすることから着手しました。毎月1回、企業が社会の中で果たすべき役割は何か、ディスコの事業領域は何であるべきかなど、企業活動の原点から見つめ直す議論が行われました。当初は、それぞれの考え方の違いにぶつかったものの、徹底的な討議を経る中で、共通の価値観が形成されていきました。

1997年12月、2年間の討議の成果を社員に向けて発表する『未来発表会』を開催。進むべき方向や企業としてのあるべき姿を示した『DISCO VALUES』と2010年にディスコがどのような企業でありたいかという目標地点を示した『DISCO VISION』が発表されました。

その後、DISCO VALUES(DV)の更なる充実とともに構築・公式化された領域を浸透させ、実践するための取り組みが始まりました。この共有のためのシステムも経営システムの一つとして開発・導入されました。この活動を通し「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」を基準とする、当たり前を大切にする、といった考え方を組織に浸透させることで、組織の力が強くなり、トップに集中していた権限の委譲が少しずつ進んでいきました。

ディスコがDISCO VALUESという新しい羅針盤を手にし、新たな目標へむけ進んでいこうとした頃、世界的なIT景気の波が押し寄せました。半導体・電子部品メーカーの旺盛な設備需要に応えるため、必死で増産対応を重ねる数ヵ月が続きました。こうして2000年度は、過去最高の業績となりました。しかしその翌年、ITバブルははじけ、世界的な不況も重なり、ディスコの売上高も前年比59%減少。しかし、将来に対して不安はありませんでした。ディスコは、売上を大きくすることを目的とせず、DVに示されている『高度なKiru・Kezuru・Migaku技術で遠い科学を身近な快適につなぐ』ことをミッションとして質的に向上することを成長と考えているからです。

真の成長への道標「DISCO VISION」へ

パソコンや携帯電話が爆発的に普及した2000年。多くの半導体・電子部品メーカは、大胆な設備投資を行い、それに伴いディスコの売上高は一気に前年の1.4倍となりました。ところが2001年に入るとIT景気は急激に失速し、過熱していた設備投資はぴたりと止まってしまいました。

この年のシリコンサイクルの谷は史上最も深いものとなり、一転して業界全体が経営のスリム化、さらには業界再編を求められる状況に陥りました。そんな中、ディスコはあらゆる経費削減に取り組みながらも、6割減にもおよぶ売上高のダウンにより18億円の赤字を計上しました。

しかし、2001年6月に関家憲一から社長のバトンを引き継いだ溝呂木斉は、これまでにない厳しい事業環境に直面しながらも「これ以上悪くならない」という強い信念がありました。その理由は、1995年からスタートしたDFP(ディスコ・フューチャー・プロジェクト)での徹底した議論によって、経営の目指すべき方向性が明確になっていたからです。

その方向性とは、「量的な拡大ではなく、質的な向上を追求すること」。すなわち、売上高や従業員数といった規模を表す数値を大きくすることを目標とするのではなく、利益の質を表す利益率や企業活動のすべてを一級のものとすることを目標とすること。また、ミッションの実現に近づくことと会社に関わる全てのステークホルダーとの良質な価値交換が行われることが、ディスコの目指す成長であると定義していたということです。

溝呂木を中心とする経営陣は、経営の質の向上にはCS(Customer Satisfaction:お客様満足)を高めること、そしてそれを支えるES(Employee Satisfaction:従業員満足)を高めることが必要であると確信し、2003年4月にCS憲章を定めマネジメントシステムとして整備し、CS追求が組織的かつ継続的に可能になるようにしました。また、2004年度から従業員満足度調査を実施しより働き甲斐のある職場作りに注力しました。

加えて、在庫の増加を防ぐために、工場の生産も計画生産方式からPull生産方式(出荷された分だけ投入される方式)へ変更。収益性の観点からは、Will会計という独自の管理会計システムを導入し、固定費や変動費以外に会社の意志で使う経費である意志費という概念を採用。収益悪化の際には意志費を削減することで利益率を確保できる体制を作りあげました。さらに2004年からは全社で構造的経費削減活動を展開し、各部門が前年度の経費の5%を削減する目標を定め4年連続で目標を達成しました。

そして2003年からはPIM(Performance Innovation Management)の導入を推進しました。PIMは各部署であるべき姿を基にした目標値を設定し、短期間で振返りを行い、改善方法などに自ら気づいていくことで組織全体の進化が行われることを目的としています。この手法は海外拠点にも導入されディスコの標準的なマネジメント手法となり、現在もVISION実現へ向け大きな推進力となっています。

1937年の創業から70年が経ち、後発の砥石メーカから様々な転進を遂げてきたディスコ。砥石による精密切断を高度化させるだけでなく、半導体の技術革新を担うレーザ技術や薄化技術などKiru・Kezuru・Migaku技術の可能性を探究していくことに変わりはありません。これからもディスコは独自の技術を通じて人々の生活をより快適にするよう企業活動のあらゆる側面の質の向上を目指し、さらなる進化を続けていきます。